2018下半年小学音乐教师资格证面试试题(精选)第四批

时间:2019-10-12 17:25 来源:未知

- 【考试公告】2020年上半年教师资格证考试公告

- 【报名入口】2020年上半年教师资格证报名入口

- 【备考资料】教师资格证笔试资料免费领

- 【公益讲座】教师资格证笔试免费公开课

- 【辅导课程】教师资格证笔试课程

- 【每日一练】每日打卡

一、考题回顾

二、考题解析

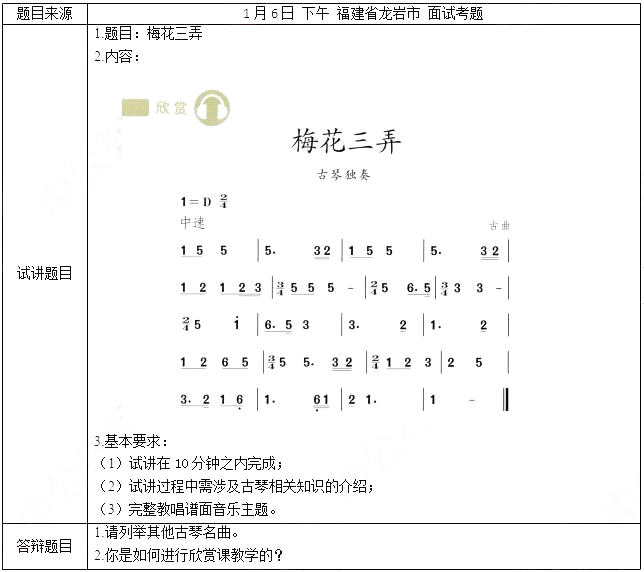

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

教师多媒体展示古琴图片,并提问:图片展示的是什么乐器?是否有学生能进行简单介绍?

学生自由回答。

教师总结:图片展示的是我国最古老的乐器之一——古琴。古琴又被称为“瑶琴”“七弦琴”等,距今大约有4000年历史。古琴被视为我国古代文化与艺术的象征,与古琴有关的故事有“高山流水遇知音”,相关人物有孔子、俞伯牙、钟子期、嵇康等。今天我们一起欣赏一首古曲《梅花三弄》,感受这一传统乐器的艺术魅力,由此导入本课。

(二)感受体验

教师播放琴曲《梅花三弄》,并设问:这首乐曲给你什么样的感觉?速度是怎样的?你能想到什么?

学生自由回答。

教师总结:古琴音色相对古朴、清丽。这首曲子通篇速度变化较多,前面引子比较自由,接着进入主题,速度相对规整,最后结尾处速度放缓,在渐慢渐弱中结束。曲子描写了梅花在严寒环境中傲然挺立的品格。

(三)深入赏析

1.教师播放琴曲,请同学们仔细聆听,并设问,作品的主题共出现了几次?整首作品在音色上有什么变化?

学生自由回答、讨论。

教师总结:乐曲主题前后共出现了三次,“三弄”正是此意。整首作品在音色上主要有两类,一类是比较浑厚坚实,以在低音区陈述为主,表现的是一种 “严冬”音色氛围;另一类是清亮的泛音音色,它总是出现在高音区或中音区,描写的是高洁、安详而又生机勃勃的梅花神态和形象。

2.分段欣赏琴曲,请学生注意琴曲引子、中间段落和结尾处在音色和速度方面的不同。

学生自由讨论、回答。

教师总结:乐曲引子比较自由,有散板的特点。音乐速度徐缓,节奏沉着有力,音乐的陈述主要在低音区,音响坚实,使音乐更具有刚毅和苍劲的感觉。中间段落音乐主题出现三次,通过“三弄”,旋律音色清亮,节奏活泼且富于动感,描绘了梅花临风而开、生机盎然的美好意境。结尾处音乐速度放缓,音量渐弱,趋于结束,有梅花傲雪的从容姿态。

3.教师带领学生演唱乐曲主题,注意唱出主题的抒情性和歌唱性。

4.师生再次共同欣赏乐曲并哼唱乐曲中的主题旋律。

(四)巩固提高

教师补充讲解古琴的相关文化背景知识。

(五)小结作业

师生共同总结本节课所学。请学生课下搜集古琴相关背景资料和琴曲,下节课一起欣赏。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请列举其他古琴名曲。

【参考答案】

《流水》《广陵散》《平沙落雁》《幽兰》

2.你是如何进行欣赏课教学的?

【参考答案】

欣赏课,意在从高雅的音乐中提升学生的审美,达到美育的目的,音乐的欣赏课我认为应该以聆听贯穿始终,在聆听过程中按照由浅到深,由易到难,由形象到抽象的方式,根据不同题材,选择不同的欣赏角度来展开教学。整体上我认为可以分为三个步骤:

初听。教师应该简洁的发表关于如何欣赏音乐之类等富于音乐情趣的谈话,引起学生的兴趣。接着,生动而形象的启示作品内容,引导学生进入作品描绘的意境,以便让学生用感受、想象、回忆、联想等方式来感知和体验音乐形象;然后再用立体声音响设备或者多媒体播放作品,用引人入胜的乐曲,视听结合,使学生全神贯注的聆听音乐,从而直接的感受到作品内容并获得初步的印象。

复听。初听之后,学生在教师的启迪下对乐曲只能是有些初步的直接的感受与零碎的印象,即使有些认识也是肤浅的。这时教师应该有目的的指导学生聆听,可以重点聆听乐曲的主题、重要乐句、乐段。这样可以使学生进一步熟悉音乐作品,打开深奥的音乐之门。

再听。学生认识音乐作品一般规律都是从观能欣赏、情感欣赏到理智欣赏,即由初步到大体,然后再把作品各部分的感受与体验领会与分析综合起来,从感性认识上升到理性认识的高度。在这个基础上再听——一次或者多次完整的欣赏作品,能使学生感受到更为清晰的音乐形象,全面而深刻理解作品。

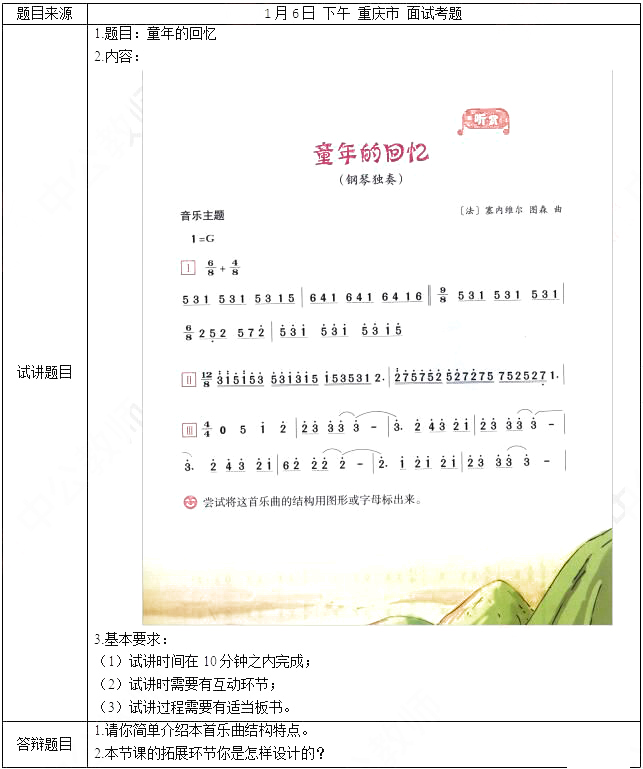

小学音乐《童年的回忆》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)情境导入

教师创设情境,利用多媒体播放钢琴独奏曲《给爱德琳的诗》,提问学生:有哪位同学知道这首乐曲的演奏者是谁呢?

学生自由回答。

教师总结并介绍钢琴家理查德克莱德曼:这首乐曲的演奏者是钢琴王子——理查德克莱德曼,他五岁开始学习钢琴,六岁时指法就已非常纯熟、流畅,八岁在钢琴比赛中获奖,十二岁进入巴黎音乐学院就读,并以优异成绩毕业,十六岁开始演奏和作曲,他的音乐总是充满了浪漫色彩,充满激情与梦想。

顺势引出本课题,也就是本节课欣赏的理查德所演奏的另一首钢琴独奏曲《童年的回忆》。

(二)感受体验

1.初听乐曲

并设问:“乐曲的速度与其他作品有什么不同的地方?”

教师总结:乐曲的情感较为浪漫,乐曲的速度有变化而且比较明显。

2.复听乐曲

并设问:“乐曲描绘了什么样的场景?”

学生自由回答。

教师总结:乐曲名为《童年的回忆》,整首乐曲浪漫欢快,仿佛描绘了儿童在田野中快乐嬉戏的场景。

(三)深入赏析

1.教师完整播放乐曲并提问学生:乐曲按速度划分大致可以分为几段?

学生自由回答。

教师总结:乐曲分为三段。

2.教师分别播放乐曲第一段、第二段以及第三段,引导学生说出三个段落之间旋律与速度的变化和分别表达了什么样的情感:第一段的旋律由分解和弦构成,上行与下行交替,明快活泼,表达了一种轻松优雅的意境。第二段主要以快速的下行旋律为主,营造了儿童欢快嬉戏时的情景,表达了轻快活泼的情感。第三段速度较慢,节奏十分舒缓,旋律起伏不大较为平静,表现了温馨与亲切的情感。

3.教师讲解三段体曲式结构特点并说明不同段落可以用不同字母表示,相同段落可以用相同字母表示。

4.教师完整播放乐曲,请学生以小组为单位探究如何用字母表示本首乐曲的结构。教师鼓励学生展示成果并总结。

5.教师为学生范唱乐曲中一段主要旋律,请学生小声跟着哼唱,最后与学生齐唱旋律。

6.最后播放乐曲,请学生回顾三段体曲式结构,再次感受歌曲的情感,并请同学们自由发言谈谈感受,教师鼓励肯定同学的发言并总结。

(四)巩固提高

教师将学生分小组用自己喜欢的方式表现作品(编创舞蹈、歌词、旋律等),提醒学生注意与组内其他成员的配合;

创编完成后请各组进行表演,并互相评价推选出最受欢迎的那一小组。

(五)小结作业

今天我们欣赏了乐曲《童年的回忆》,感受了童年生活的美好,了解了三段体曲式结构,请同学们课后自己找一首同样为三段体结构的乐曲,下节音乐课我们共同分享讨论。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请你简单介绍本首乐曲结构特点?

【参考答案】

乐曲为三段体结构,不同的主题表达了不同的情绪和意境。第一段的旋律由分解和弦构成,使用混合拍子与变换拍子,上行与下行交替,明快活泼,表达了一种轻松优雅的意境。第二段主要以快速的下行旋律为基础的同时利用分解和弦,营造了儿童欢快嬉戏时的情景,表达了轻快活泼的情感。第三段速度较慢,节奏十分舒缓,旋律起伏不大,较为平静,表现了温馨与亲切的情感。

我的回答完毕。

2.本节课的拓展环节你是怎样设计的?

【参考答案】

为了更好地巩固已经掌握的新知,并让音乐变得生动有趣。我会请同学们以小组为单位,用创编舞蹈、歌词、旋律等自己喜欢的方式表现歌曲,我也会提醒学生注意与组内其他成员的配合。随后我还会请同学们在小组之间进行自由的展示,最终选取学生互评与教师评价相结合的方式展开讨论。

这样做既能够对新学习的音乐作品进行巩固,同时学生又可以充分地参与到课堂学习中来,对音乐的体验与感受有所加深,也提高了音乐欣赏、表现、创造以及艺术审美的能力。

我的回答完毕。

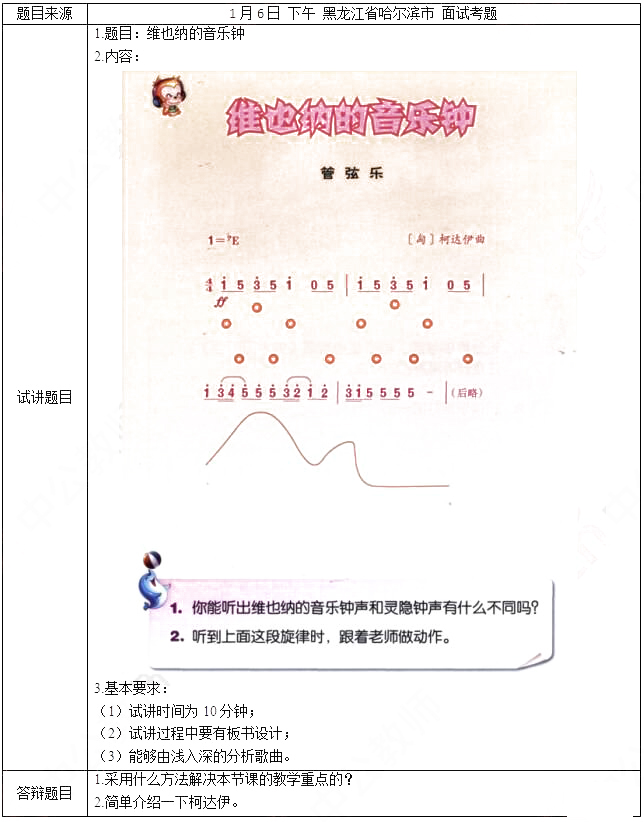

小学音乐《维也纳的音乐钟》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

教师通过课件播放撞钟的声音。同时提问学生:“这是什么声音?”

同学自由回答。

教师总结:这个是钟撞击发出的声音,听起来闷闷的,声音很大。今天,我们的主人公就是钟,不过它和我们刚刚听到的钟声不太一样,它来自音乐之都——维也纳。提到维也纳同学们会想到什么?(音乐、金色大厅等等)对,一提到维也纳,我们自然就想到了音乐。所以今天我们要见到的是会唱歌的钟,就让我们一起来听一听,它的歌声是怎样的。

(二)感受体验

播放歌曲并提问这首歌曲的情绪是怎么样的?

学生自由回答。

教师总结:乐曲的情绪是欢快、喜悦的。

教师简单介绍作品:

《维也纳的音乐钟》是匈牙利作曲家柯达伊创作的组曲《哈利·亚诺什》的第二段。音乐描绘的是主人公哈利从战场归来,公主邀请他到维也纳宫做客的场景,当他走进金碧辉煌的王宫时,听到了叮叮当当的声音,也就是我们刚才所听到的钟声。

(三)深入赏析

1.教师用多媒体出示主题旋律谱例,播放乐曲并提问:音乐当中听到相同的部分了吗?它一共出现了几次?

学生自由讨论。

教师总结:这一段音乐一共出现了四次,我们用A来表示。(板书曲式结构图,留出曲式结构中其他部分的位置)

2.分段聆听音乐

(1)播放第一段音乐,当听到与主题音乐不一样的地方,请同学们举起你们的手,示意老师。

“同学们都听得很认真,同学们都非常快速的举起了手,前面的钟声是一个歌曲的影子,我们的主人公慢慢的走进了王宫。这一段中我们的主题音乐用A表示,感觉他的心情非常轻松愉快。那么与主题音乐不一样的地方,我们就先用B表示。”

B段音乐中,音乐小能手们能告诉我这一段音乐是什么乐器在歌唱?

小号,像是威风的卫兵们在列队欢迎。

(2)播放第二段音乐,是否又听到了与主题音乐不一样的音乐?它和B一样吗?

教师总结:“不一样,那么它与A、B都不同,我们在这里把它记写成C。”

这一次又是什么乐器在歌唱呢?

对,是圆号。它的声音比小号稍厚重一些,仿佛是王宫里的贵族大臣们在相互聊天。

(3)播放第三段音乐,这一段音乐又发生了怎样不一样的故事?与之前的音乐有什么不同呢?

学生自由回答,教师总结:“它的力度更强了,仿佛是所有的成员都参加到了这次欢庆的盛宴中。最后钟声再次响起,宴会结束。这一段新的旋律与之前的也都不同,因此我们在这里采用D记写。”

3.教师再次完成播放音乐,请同学们用1、2、3、4对应表示A、B、C、D音乐主题,当你听到不同的音乐主题时,用手指快速表示。

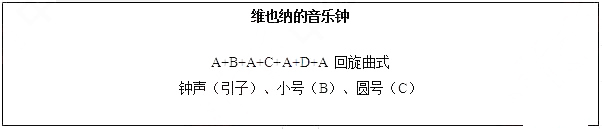

我们这一段音乐采用的是A+B+A+C+A+D+A的形式写成,这种结构在音乐当中叫做回旋曲式。

最后,带领学生完整的聆听乐曲,并跟随者乐曲能够哼唱出主题旋律。

(四)巩固提高

现在请同学们按照前后排8人为一个小组,分角色为这段音乐编排表演,完成后请小组上台进行展示,其余的同学一起看看他们分别扮演的是音乐当中哪部分的角色。大家互相推选你最喜欢的小组并说明理由。

(五)小结作业

今天这节课我们欣赏了《维也纳的音乐钟》,感受了音乐世界的奇幻魅力,请同学们课后搜集一些关于维也纳的音乐小资料,下节课大家一起分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.采用什么方法解决本节课的教学重点的?

【参考答案】

(1)对于欣赏课而言,赏析应贯穿整个教学过程,可采用“聆听感受——深入赏析——整体欣赏”的方式,引导学生由浅及深接触知识并进一步掌握知识。

(2)在欣赏过程中可以适当讲述背景知识,引导学生深入了解歌曲。

(3)在欣赏过程中,可以进行主题旋律哼唱,加深学生对音乐作品的理解和记忆,通过亲身体验学生更近一步接触音乐。

2.简单介绍一下柯达伊。

【参考答案】

柯达伊是匈牙利的一位著名作曲家、哲学家和音乐教育家。他把一生的精力都奉献给匈牙利的音乐教育。1905年,柯达伊和巴尔托克于1905年开始赴匈牙利各地收集民谣,由此,让他渐渐地警觉到需要去改善歌唱的品质,训练优秀的音乐教师和小孩以提升匈牙利人民的音乐水准。1920年,他运用民谣素材创作儿童合唱曲,于1929年,决定使音乐成为每个小孩教育的一部分。后创立了柯达伊教学法,其教学内容包含首调唱名法、柯尔文手势等。

(责任编辑:admin)