2018下半年小学数学教师资格证面试试题(精选)第三批

时间:2019-10-12 17:43 来源:未知

- 【考试公告】2020年上半年教师资格证考试公告

- 【报名入口】2020年上半年教师资格证报名入口

- 【备考资料】教师资格证笔试资料免费领

- 【公益讲座】教师资格证笔试免费公开课

- 【辅导课程】教师资格证笔试课程

- 【每日一练】每日打卡

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

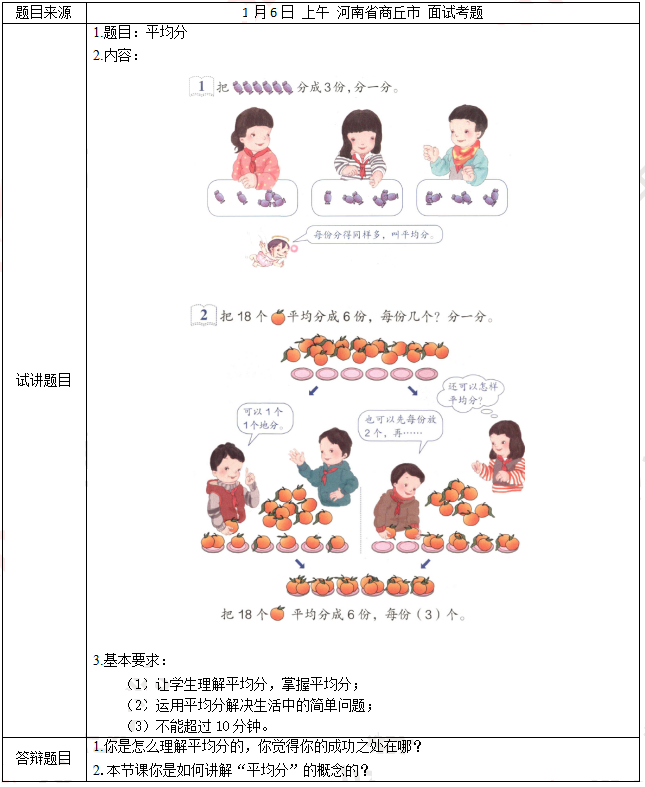

用课件展示分糖的场景:这些小朋友在分糖果的时候出现了一点小麻烦,我们来帮帮他们可以吗?“把6块糖果分成3份,分一分”。让学生拿出学具6个圆片代替糖果动手分一分,分完以后小组内交流分的方法,看哪个小组的分法多。怎么分最公平。引出课题平均分。

(二)探究新知

1.认识平均分

(1)学生活动教师巡视。活动后全班交流分的方法。(小组成员上展台前演示本组分的方法)

预设1:1,1,4

预设2:1,2,3

预设3:2,2,2

(2)这三种分法,你喜欢哪种分法?为什么?

让学生自由说,引发对“平均分”的关注。

师:像这样每份分得同样多,叫做平均分。(板书知识点)你能用自己的话来说一说什么叫平均分吗?

2.平均分方法

师:我们刚把6块糖果平均分成了3份,每份分得了2块。如果把18个橘子平均分成6份,每份能分到几个呢?请同学们用小棒代替橘子帮他们分一分。

用小棒代表橘子,小组讨论,分一分。

(1)讨论分配方案。突出分橘子时“应该每份同样多”。

(2)学生动手实践,分一分。(老师巡视参与活动)

(3)小组选代表到台前展示分橘子的方法。

(4)教师用课件一一演示三种分橘子的方法。强调三种分法不同,但结果是一样的。

(三)巩固提高

1.课件3个3个地出示胡萝卜图,3个一份,一共5份。出示问题:一共有( )个胡萝卜,每( )个一份,平均分成了( )份。

2.把10盒酸奶平均分成2份,每份( )盒。

(四)课堂小结

教师组织学生小结,让学生用自己的话说一说学习本节课的内容,要注意什么?

【板书设计】

平均分

每份分的同样多,叫平均分。

【答辩题目解析】

1.你是怎么理解平均分的,你觉得你的成功之处在哪?

【参考答案】

平均分就是每份分的同样多。在课堂上我是创设了贴近学生生活实际的分糖果情境,并放手让学生试着分一分,说一说,这样可以让学生通过对比更清楚地认识平均分的含义。分的时候要引导学生得到课本中展示的三种分糖果的结果,杜绝学生受思维定势的影响,直接分成同样多的三份。为避免这样的情况出现,教师可以安排小组合作活动,比一比哪组分糖果的方法多。

2.本节课你是如何讲解“平均分”的概念的?

【参考答案】

教学时我采用引导学生进行直观描述的教学方法,准备好生活中常见的相同的小物品,让学生分组在课堂上展开活动,注重学生对平均分的感受和体验。

小学数学《分数除法》

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)引入新课

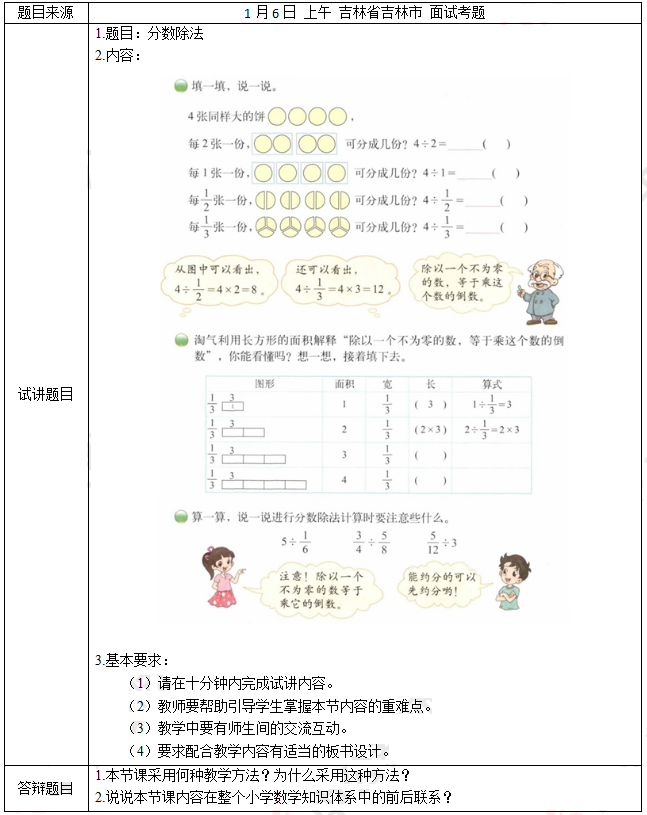

设置情境:淘气家来了客人。淘气拿出4张同样大小的饼来招待客人,如果每2张一份,能分几份?如果每1张一份,能分几份?要求学生拿出事先准备好的圆片分一分,列式计算后汇报结果,并提问:为什么使用除法?

预设学生回答:4÷2=2(份);4÷1=4(份);表示一个数里面有几个几用除法计算。

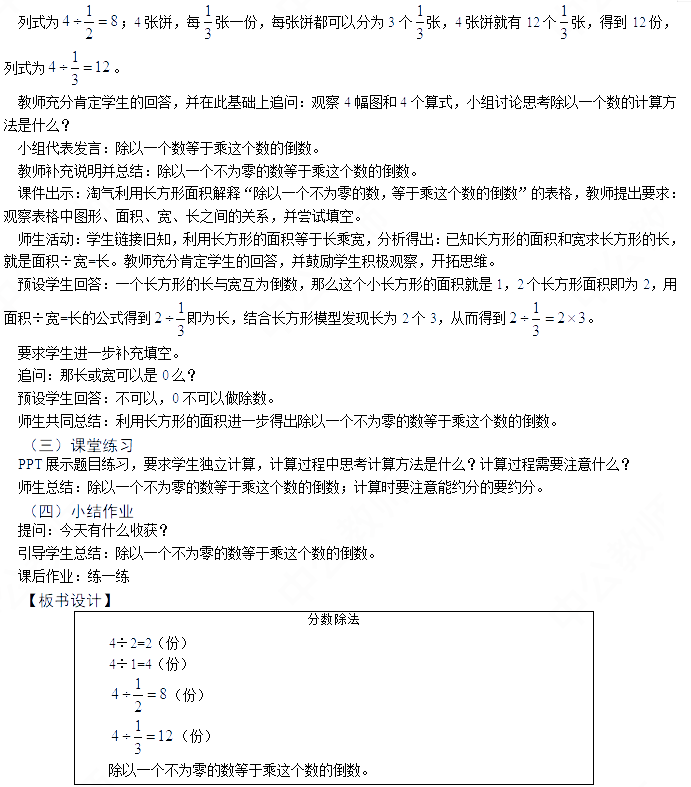

追问:那每1/2张一份,能分几份?每1/3张一份,又能分几份?要求学生动手分一分,圈一圈,再列式计算,并说明算式的含义。板书课题。

(二)探索新知

师生活动:鼓励学生大胆思考,初步形成自己的解决方式。教师巡视,了解学生的学习情况,并及时指导;完成的同学之间互相交流一下自己解决问题的方法。然后小组内展示各自解决问题的方案。

学生分析得出:有4张饼,每1/2张一份,每张饼都可以分成2个1/2张,4张饼共有8个1/2张,得到8份,

【答辩题目解析】

【答辩题目解析】

1.本节课采用何种教学方法?为什么采用这种方法?

【参考答案】

在本节课教学过程中,我采用的是“导学教学法”。有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。“学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者、合作者”。基于以上理念,在教学过程中,我采用“导学教学法”,充分发挥了教师的引导作用,让学生在动手实践的过程中去探索新知,亲身经历知识形成的全过程。

2.说说本节课内容在整个小学数学知识体系中的前后联系?

【参考答案】

第一学段,学生借助直观,学习了同分母分数加减法;五年级下册第一单元,学生学习了异分母分数加减法,第三单元学习了分数乘法与倒数的有关知识;而本单元的学习内容为分数除法。本节课则重在帮助学生进一步理解分数除法的意义,探索一般的分数除法的计算方法。分数除法的计算方法也是分数除法中的重点和难点。在此基础上六年级上册会安排有关分数混合运算的问题。这样的安排,分散了教学难点,突出了借助操作活动探索并理解分数除法意义的过程,掌握分数除法的计算方法,能利用方程解决有关分数除法的实际问题,积累解决问题的经验。

小学数学《千克的认识》

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

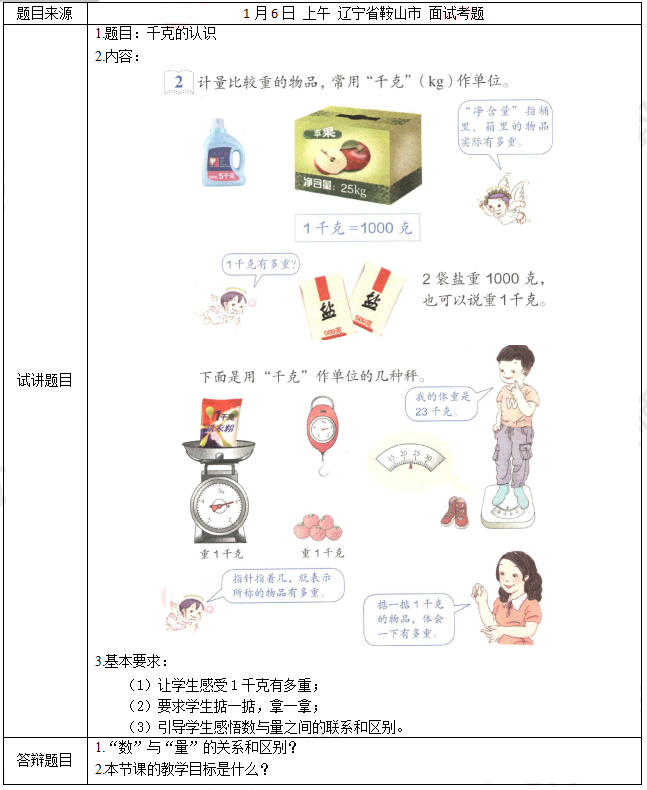

上节课我们学习了计量比较轻的物品,常用“克”作单位,那么比较重的物品如何进行计量呢?

引出千克的认识。

(二)探究新知

1.出示一个秤砣和两包盐,让学生猜一猜是一个秤砣重,还是两包盐重?引发学生的争议,来称一称。

2.称一称

提问:下面,请同学们分别称一称你们桌面上的秤砣和两包盐这两样东西,认真观察指针变化,记住它们的质量。

结论:1千克=1000克

3.感受1千克

提问:下面,请每位同学拿起两包盐,把两包盐放在手上,闭上眼睛掂量一下,静静地感受1千克有多重,把它记在脑子里。(全体学生静静掂量两包盐)

4.理解1千克

提问:这里有几样东西,你们来掂一掂,估测一下,有没有1千克?是比1千克重,还是比1千克轻?还是刚刚1千克?(学生掂量汇报,适当选择验证。)

5.感受几千克

提问:请每个小组的同学掂一掂自己带来的书包,看看和掂量1千克有什么不同的感觉。

(三)巩固提高

1.说说生活中哪些物体的重量大约是1千克。

2.在括号内填上“〉”、“〈”或“=”。

2千克( )2000克 800克( )1千克

5千克( )4900克 2500克( )3千克

(四)小结作业

通过这节课的学习,你有什么收获?

作业:在生活中找一找什么物体用千克表示。

【板书设计】

千克的认识

1千克=1000克

【答辩题目解析】

1.“数”与“量”的关系和区别?

【参考答案】

“数”是表述“量”的语言文字符号,它是主观人为规定的,是可以随意改变的。“量”是客观事物的大小、范围、程度等,它是客观实在,是无法用意志随意改变的。同一个量,可以用不同的数字和度量单位来表达。例如:长度是一米的物体,可以表示为:1米、10分米、100厘米、0.001千米等。

2.本节课的教学目标是什么?

【参考答案】

【知识与技能】在具体生活情境中,感受认识质量单位——千克,建立1千克的概念,知道1千克=1000克。

【过程与方法】利用迁移的规律,体验探索1千克的过程,在实际操作中自主选择合适的秤称量物品。

【情感态度和价值观】在具体的生活情境中认识千克,感受数学与实际生活的联系,在与同伴交流中体验学习数学的愉悦心情。

根据教学设计简单阐述讲课中如何实现教学目标。

(责任编辑:admin)