2018下半年初中生物教师资格证面试试题(精选)第一批

时间:2019-10-12 17:48 来源:未知

- 【考试公告】2020年上半年教师资格证考试公告

- 【报名入口】2020年上半年教师资格证报名入口

- 【备考资料】教师资格证笔试资料免费领

- 【公益讲座】教师资格证笔试免费公开课

- 【辅导课程】教师资格证笔试课程

- 【每日一练】每日打卡

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

创设情境:为什么新生儿总是啼哭着来到人间?婴儿第一声啼哭标志着呼吸作用的开始,从空气中获得氧气,并排出二氧化碳。我们的生活离不开空气,人体是如何完成呼吸的过程呢?导入新课。

(二)自我感知,学习新知

播放空气进入人体内的视频,然后再让学生自己感知,4人小组合作交流。

(1)人体通过哪些器官进行呼吸?

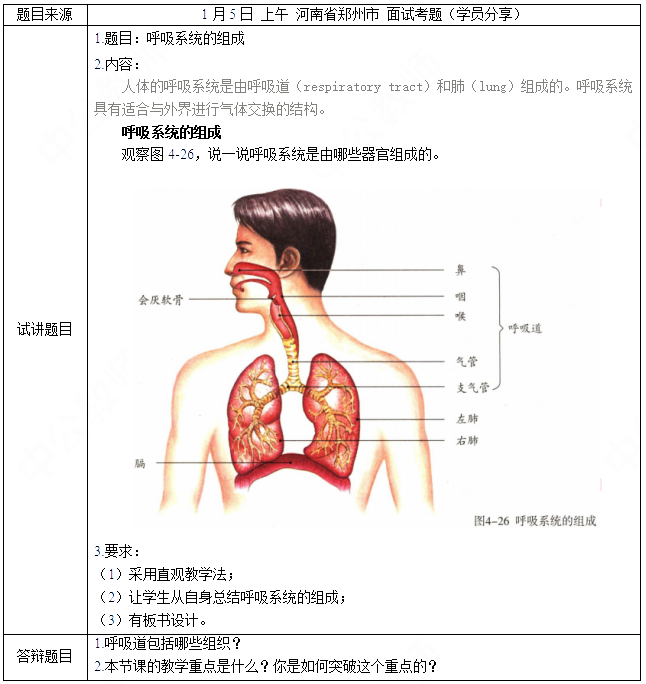

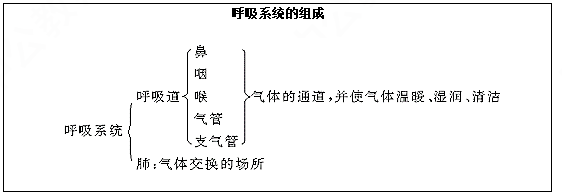

(2)通过呼吸系统与周围的空气进行气体交换,呼吸系统包括呼吸道和肺。其中,呼吸道包括鼻、咽、喉、气管、支气管,它们是气体进出的通道。

请同学们想一想,呼吸道仅仅是气体的通道吗?

指导学生阅读教材的内容,并观看图中呼吸道的结构特点,引导学生从中找到相关信息,组织学生讨论,分析如下问题:

(1)呼吸道有什么结构能保证气体畅通?

(2)呼吸道除了保证气体的通畅外,还有哪些作用?这些作用是如何实现的?鼻内部有什么结构特点?为什么要用鼻呼吸?

(3)有了呼吸道对空气的处理,人体就能完全避免空气中有害物质的危害吗?

(4)北欧的冬天非常冷,在那里生活的人和在赤道附近生活的人相比,鼻子的形状可能有什么特点?为什么?

现在请同学们概括一下呼吸道的作用:呼吸道不仅是气体的通道,而且还能使气体温暖、湿润、清洁。中公讲师解析

(三)概括总结,巩固提高

小结:师生共同总结呼吸系统组成的知识。

作业:完成课后的练习题,设置疑问人体除了呼吸系统还有哪些系统,课下搜集材料下节课分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.呼吸道包括哪些?

【参考答案】

呼吸道是呼吸系统的重要组成部分,呼吸道主要由上呼吸道和下呼吸道组成,上呼吸道由是指鼻腔,鼻咽部,咽部和喉部,下呼吸道是指气管,支气管,细支气管和肺组织。

2.本节课的教学重点是什么?你是如何突破这个重点的?

【参考答案】

本节课的重点是:通过资料分析总结呼吸道的作用。

教师指导学生阅读教材的内容,分析每段资料的内容,并观看图中呼吸道的结构特点,引导学生从中找到相关信息,组织各组有效地进行讨论,分析如下问题:

(1)呼吸道有什么结构能保证气体畅通?

(2)呼吸道除了保证气体的通畅外,还有哪些作用?这些作用是如何实现的?鼻内部有什么结构特点?为什么要用鼻呼吸?

(3)有了呼吸道对空气的处理,人体就能完全避免空气中有害物质的危害吗?

(4)北欧的冬天非常冷,在那里生活的人和在赤道附近生活的人相比,鼻子的形状可能有什么特点?为什么?

然后请同学们概括一下呼吸道的作用:呼吸道不仅是气体的通道,而且还能使气体温暖、湿润、清洁。最终达到了重点的突破。中公讲师解析

初中生物《探究光对鼠妇分布的影响》

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

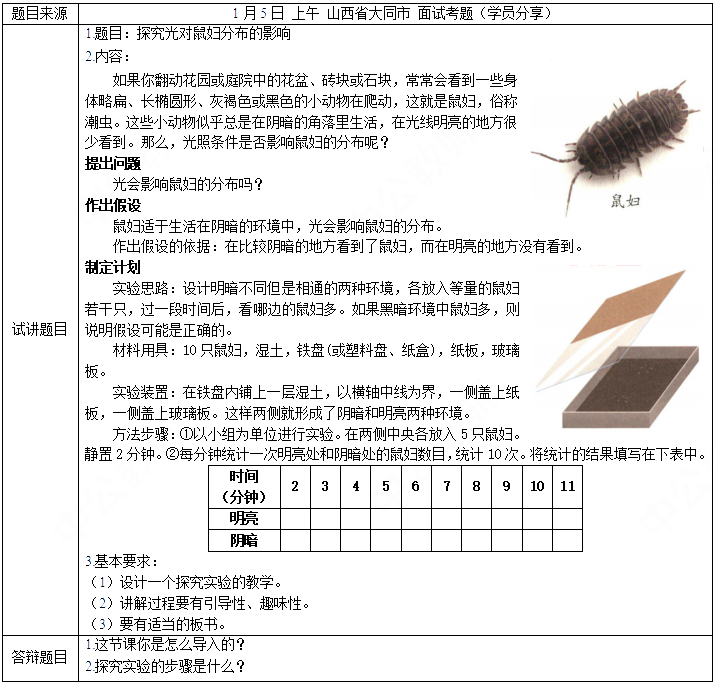

提出问题:同学们有没有翻动过花园或庭院中的花盆、砖块或石块,在翻开的瞬间你们看到了什么呢?(黑色的小虫。)

在翻开的瞬间我们看到的这些黑色小虫叫做鼠妇,又名潮虫。它们总是在阴暗的角落里生活,在光线明亮的地方很少看到。那么,光照条件是否影响鼠妇的分布呢?我们今天就一起来探讨光对鼠妇分布的影响。

(二)探究实验

1.提出问题

光会影响鼠妇的分布吗?

2.作出假设

鼠妇适于生活在阴暗的环境中,光会影响鼠妇的分布。

作出假设的依据:在比较阴暗的地方看到了鼠妇,而在明亮的地方没有看到。

3.制定计划

小组讨论实验基本思路,教师巡视,小组代表发言,全班讨论找出最优的设计思路,并推测预期结果,设计实验。

实验思路:设计明暗不同但是相通的两种环境,各放入等量的鼠妇若干只,过一段时间后,看哪边的鼠妇多。如果暗环境中鼠妇多,则说明假设可能是正确的。中公讲师解析

4.实施计划

材料用具:10只鼠妇,湿土,铁盘(或塑料盘、纸盒),纸板,玻璃板。

实验装置:在铁盘内铺上一层湿土,以横轴中线为界,一侧盖上纸板,一侧盖上玻璃板。这样两侧就形成了阴暗和明亮两种环境。

方法步骤:

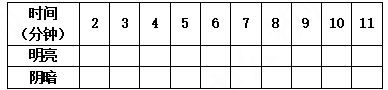

(1)以小组为单位进行实验。在两侧中央各放入5只鼠妇。静置2分钟。

(2)每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目,统计10次。将统计的结果填写在下表中。实验过程中要认真观察,如实记录。

5.得出结论

你们小组的实验结果与假设一致吗?你们的结论是什么?

(三)交流讨论

1.表达和交流

各组分别汇报探究过程和结果。计算出全班各组10次数据的平均值。对全班平均值进行分析得出的结论,与你们小组的结论一致吗?如果不一致,请分析原因。

2.讨论

①这个实验所探究的非生物因素是什么?还有哪些因素对该动物有影响?(这个实验所探究的非生物因素是光。水分对该动物的分布也有影响。)

②如何保证实验动物出现的变化只能是由于实验要探究的因素引起的?(严格控制其它因素一致,最好在同一实验装置中进行,在同一装置中一半进行遮光处理一半曝光。即设计明暗不同但是相通的两种环境。)

③为什么要用多只鼠妇做实验?只用1只鼠妇做实验行吗?(不能,实验的随机性大,为了保证实验的可靠性,要做多次,避免偶然性。)

④为什么要计算全班各组的平均值?(个别操作、计算时可能会出现失误,从而产生较大误差,取全班平均值可以减小误差,结果更准确。)

(四)小结作业

小结:师生一起回顾探究实验的原理及步骤。

作业:请学生查阅资料分析影响鼠妇分布的其它因素。

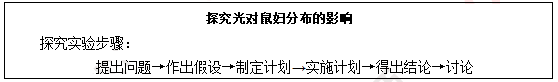

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这节课你是怎么导入的?

【参考答案】

首先提出问题:同学们有没有翻动过花园或庭院中的花盆、砖块或石块,在翻开的瞬间你们看到了什么呢?引起学生的兴趣。

接着引导:在翻开的瞬间我们看到的这些黑色小虫叫做鼠妇,又名潮虫。它们总是在阴暗的角落里生活,在光线明亮的地方很少看到。那么,光照条件是否影响鼠妇的分布呢?我们今天就一起来探讨光对鼠妇分布的影响。

2.探究实验的步骤是什么?

【参考答案】

提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达与交流。

初中生物《绿色植物光合作用吸收二氧化碳释放氧气》

一、考题回顾

二、考题解析

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

采用谈话导入的方式,教师提出问题:“生物的呼吸和燃料的燃烧都会消耗大气中的氧气,排出二氧化碳,但是,我们并没有感到缺氧,这是为什么呢?”学生回答,绿色植物通过光合作用,制造了氧气。接着带学生思考,二氧化碳是否真的是光合作用所必需的,以及如何用实验来验证产生的气体是氧气呢?从而引出本节课的教学活动。

(二)新课教学

演示实验

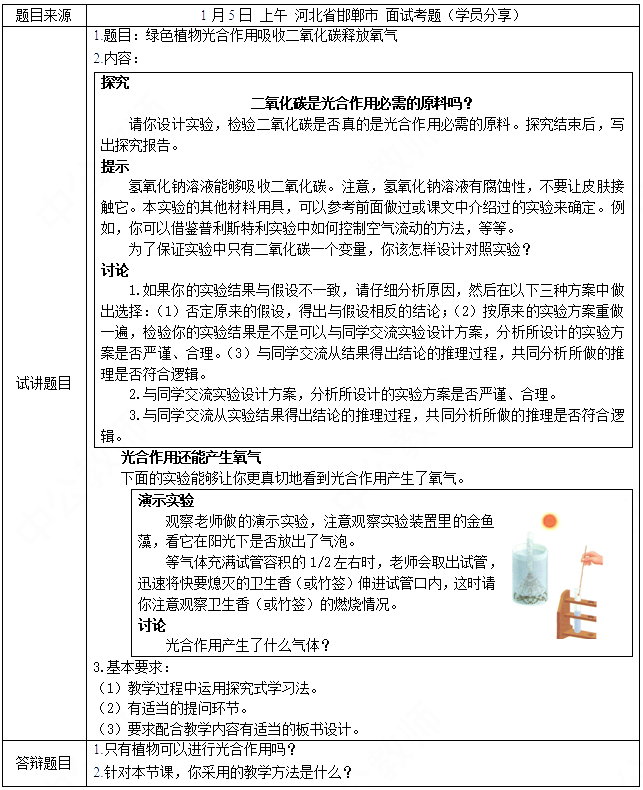

1.多媒体展示演示实验一:光合作用吸收二氧化碳

组织学生观察这两个装置,并要求学生回答以下问题:

两个装置有什么不同?(乙装置中含有氢氧化钠溶液。)

甲装置中氢氧化钠溶液的作用是什么?(氢氧化钠溶液的作用是吸收二氧化碳。)

这个对照实验的变量是什么?(二氧化碳。)

组织学生继续观看演示实验,实验结束后,提问学生:从两个装置中分别取出叶片,用酒精脱色。

然后往两片叶子上滴加碘液,发现甲装置中叶片变蓝,说明有什么产生?(有机物。)该实验是如何证明二氧化碳是光合作用的必需原料?(实验过程中,装置甲叶片变蓝,说明植物进行了光合作用,产生了有机物,但是装置乙叶片没有变蓝,说明没有进行光合作用,所以就证明二氧化碳是绿色植物进行光合作用的必须条件。)

(过渡)如果仅仅吸收了二氧化碳并不能使小白鼠活下去,小白鼠活下去还需要什么?学生回答:氧气。接下来呈现第二个演示实验:探究光合作用能不能产生氧气?

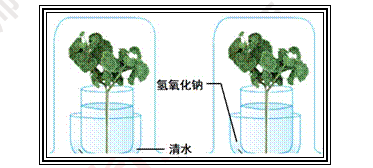

2.多媒体展示演示实验二:光合作用产生氧气。

观察实验现象,学生讨论交流之后回答如下问题:

本实验的实验现象是什么?(产生气泡。)

怎样证明产生的气体是氧气?(带火星的木条复燃。)

本实验的结论是什么?(金鱼藻在光下产生了氧气。)

(三)总结归纳

师生共同总结出光合作用的本质(绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程)和式子。

【答辩题目解析】

1.只有植物可以进行光合作用吗?

【参考答案】

不是,蓝藻属于原核生物,含有藻蓝素,也可以进行光合作用。

2.针对本节课,你采用的教学方法是什么?

【参考答案】

根据我对本节课教材和学情的分析,我确定了如下的教学方法:

演示实验法、合作讨论法。

(责任编辑:admin)