高二物理《波长、频率和波速》教案

时间:2019-11-17 09:16 来源:未知

- 【考试公告】2020年上半年教师资格证考试公告

- 【报名入口】2020年上半年教师资格证报名入口

- 【备考资料】教师资格证笔试资料免费领

- 【公益讲座】教师资格证笔试免费公开课

- 【辅导课程】教师资格证笔试课程

- 【每日一练】每日打卡

一、教学目标

1.能说出波长、频率和波速的物理意义;

2.通过观察分析,提升学生的阅读和钻研能力;

3.体会物理与生活的紧密联系,激发学习物理的兴趣。

二、教学重难点

1.波长、频率和波速之间的关系;

2.波长、频率和波速之间的关系。

三、教学过程

环节一:新课导入

教师展示两幅振动图像,提问学生波是如何形成、如何传播的,学生回答,波是由于波源的振动形成的,是机械振动在介质中的传播。教师提问,那么我们该怎样描述一列波。从而引入新课。

环节二:新课讲授

1.教师通过多媒体演示一列波的传播,引导学生观察这列波在传播过程中各个质点的振动图像。提出问题,质点振动的过程有什么样的特点,相位,周期如何变化。

学生回答,质点在一个振动周期后回到平衡位置,准备下一次振动,在此往后的时间里,每个质点的振动步调完全一致,即相位,周期都相同。

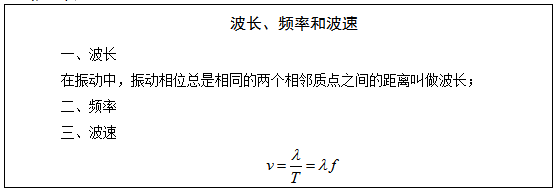

教师总结,我们在波动里,将振动相位总是相同的两个相邻质点之间的距离叫做波长,通常用 表示。需要注意的是,通常情况下,波长的单位是米。

表示。需要注意的是,通常情况下,波长的单位是米。

教师强调

(1)在横波中,两个相邻的波峰或波谷之间的距离等于波长;

(2)在纵波中,两个相邻密部或两个相邻疏部之间的距离等于波长。

教师提问,为什么在波长的定义中要有“相邻”一词?

学生回答,因为波的传播具有周期性,振动相位相同的点有很多,所以需要用到相邻一词。

2.教师提问,在一列波中,除了波源以外,其他的介质都做什么运动?运动有什么样的特征?

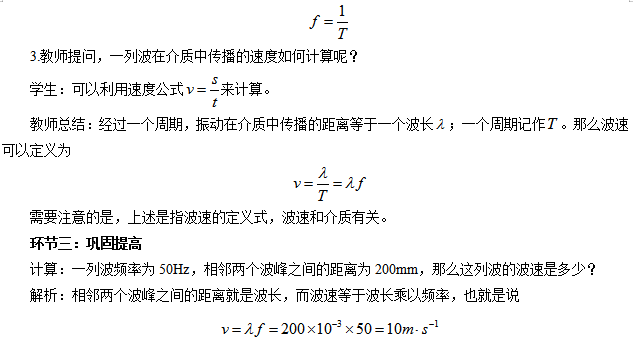

学生:其他介质都做受迫振动,也就是说,各个质点振动周期和频率是完全哪相同的,都等于波源的周期和频率。

教师总结,周期和频率永远存在

环节四:小结作业

小结:师生共同总结本节课的相关内容;

作业:搜集横波和纵波的相关知识,下节课上课进行分享。

四、板书设计